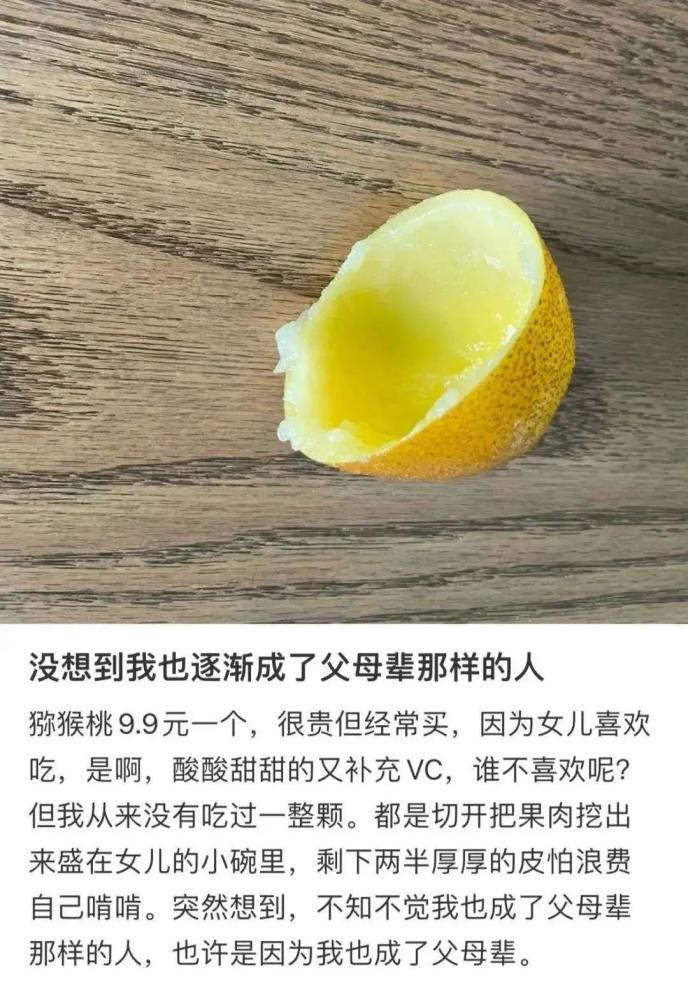

最近,一位网友晒出的养娃日常引起了不小的争议:

相信很多家长都是这样,总想把最好的都留给孩子。

这种行为看起来让人感动,背后却隐藏着父母的委屈和牺牲。

可父母为孩子一味地无私奉献,真的能换来孩子的体谅吗?

并不会,为什么?

因为当一个人强调自己付出了很多,受了很大的委屈,背后隐藏了一个错误的观念:“我都对你这么好了,你也应该对我好!”

你有没有发现,凡是这样强调自己付出的父母,每当孩子做错了事,违背了自己的意愿,就会说:“我为你付出了这么多,你怎么不知道感恩?你怎么能这么不听话?”

这种“自我感动”式付出,到头来感动的只有自己,而孩子,不仅没感受到爱,反而会觉得无比内疚:都是因为自己,父母才过的不好,我不能对不起他们。

在这样的内疚中,孩子的精神压力是巨大的,他们活不出自己的意愿,不敢表达自己的想法,每一天都过得小心翼翼,生怕惹父母不高兴。

这就导致了一个恶性循环——孩子会压抑自己潜在的需求,父母也就不可能了解到孩子本质的感受,认为自己所付出的一切都是为了孩子好,那么久而久之,父母会认定自己的所做所想的就是孩子的需要。

在父母的眼里,自己为孩子付出了一切,而在孩子看来,父母的这种行为却是他们沉重的枷锁。

这样的生活,真的幸福吗?

那么,你是否在教育孩子的过程中“自我感动”式付出呢?

怎么判断你是否在“自我感动”式付出?

你可能会问,作为父母,不应该为孩子付出吗?付出不应该有回报吗?

的确,每一位在家庭中付出了心血的父母,都是希望孩子能有所回报的。

作为父母,为孩子付出是出于爱孩子,但是,当父母用牺牲自我的方式为孩子付出,一旦孩子的发展或表现的不如自己的预期,内心难免就会觉得孩子是亏欠自己的。

这种被亏欠的愤怒和委屈,会不知不觉地渗透进亲子生活中,只要孩子做出让你不满意的事情,便会觉得孩子亏欠了你。

因为,你的付出并不是孩子要求的,你希望得到的回报,又是孩子给不了的,这就成了变相索取。

对孩子的无限付出不是为了感动父母自己,而是温暖对方,即便你要付出所有,也要有所克制,想想孩子是不是有此需求。

付出不能你以为,幸福与否要孩子以为,与其不顾一切拼命给,不如读懂孩子再作为!

很多家长都会有这样的担忧——如果不告诉孩子自己做了什么,孩子就会忽视自己的付出,感受不到自己的爱。

孩子真的有父母想的那么迟钝吗?

不敢说每一个孩子都是敏锐细腻的,但家长到底爱不爱孩子,有多爱,孩子都是可以从生活中的方方面面感受到的。

我们来对比一下这两句话——

l “妈妈把你最爱吃的螃蟹全都留给了你,你看妈妈多爱你呀?”

l “今天妈妈做了大闸蟹,想吃的话多吃点哦!”

很明显,第一句话虽然听起来让人感动,但总觉得背上了沉甸甸的负担,而第二句话不会给人造成任何压力,只有想多吃一点的欲望。

其实,即使不在口头上表达,孩子也能从一粥一饭里感受到浓浓的温情。

家长们注意了,如果你符合以上两条描述,那么你很有可能经常在做“自我感动”式付出。

没关系,察觉到这种行为不好,就是改变的开始。如何改变?可以从以下两步入手:

习惯“自我感动”式付出的父母,总是会把孩子放在第一位,常常忽略了自己的感受和需求。

家长要意识到,自己的需求和孩子的需求同样重要,只有先满足了自己,才有能力去满足别人。

每个人都是需要家庭成员的爱来滋养心灵的,孩子如此,父母同样如此。那么从现在起,请优先关心自己,试着从情绪中看见自己的需求,比如:

“我现在很烦躁!”——你可能需要适当的休息;

“凭什么家务是我一个人干?”——你可能需要另一半的体谅;

“好想念大学同学啊!”——你可能需要社交。

很多家长不敢满足自己的需求,往往是因为“和孩子的需求有冲突”。

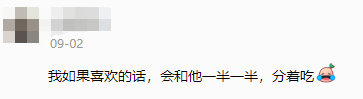

比如开头提到的那条帖子中,家长和孩子都爱吃猕猴桃,但猕猴桃很贵,舍不得买很多,怎么办?

我们来看看热评第一的网友是怎样回答的吧:

其实化解冲突的方法很多。父母们并不是超人,并不能解决所有的问题,但只要懂得及时准确地表达出自己的意愿,并给孩子一定自由的空间去观察、思考、解决问题,那么就总会找到一个平衡点。

明白了吗?爱任何人的前提,都是爱自己。

一份成熟的爱,不是无视对方,也不是要把对方当婴儿照顾。

而是我爱你,同时,我也爱自己。

我可以为你付出,但我不会牺牲我自己。

我会对你有期待,但你若无法达到期待,我也不会怨你。

![]()

13349993564